Целевое назначение организации. Принципы и критерии экспертизы ценности документов

| 1. Цели отражают идеологию и философию организации,стратегию ее деятельности и развития. Именно цели определяют в конечном итоге характер и особенности организации. 2. Цели уменьшают неопределенность внутренней и внешней деятельности организации, каждого ее сотрудника, являясь для них ориентирами в окружающем мире,помогают приспособиться к нему, сконцентрироваться на достижении желаемых результатов. 3. Цели составляют основу критериев для выделения проблем, принятия решений, контроля и оценки результатов деятельности, направленной на их реализацию, а также материального и морального поощрения сотрудников организации,которые при этом внаибольшей степени отличились. 4. Цели являются очень сильным организующим началом, особенно если они формализованы в виде определенной идеи и служат социальным мотивом деятельности людей. 5. Цели являются «визитной карточкой» организации, формируют ее имидж в обществе, а механизмы достижения целей дают основание судить об их эффективности |

Решение этой проблемы зависит от множества факторов: социальной ориентации государственной политики, уровня экономического развития общества, состояния общей культуры населения, системы доминирующих ценностей и приоритетов в обществе, управленческой культуры руководителей всех уровней, имеющихся организационных ресурсов и других факторов.

Программно-целевое управление. Система целевых установок определяет сущность программно-целевого управления, ориентированную на достижение определенных результатов путем соответствующего программирования, алгоритма такого процесса. Практически это означает, что ставится определенная цель, и для ее реализации разрабатывается соответствующая программа.

Программно-целевое управление по своей сути является воплощением системного подхода и может быть реализовано на всех уровнях управления: от предприятия до макроуровня. Оно представляет собой совокупность организационно-экономических процедур, сочетающих в себе как планирование действий, так и их организацию. Главной задачей программно-целевого управления является эффективное распоряжение имеющимися ресурсами (временными, материально-техническими, финансовыми, трудовыми, информационными и др.).

Эффективность программно-целевого метода управления определяется следующими факторами:

· многообразием функций и процессов в деятельности организации;

· сложностью организационных отношений;

· необходимостью рационального использования имеющихся и возможных для использования ресурсов;

· имеющимися технико-технологическими средствами для его реализации, в первую очередь, компьютерными технологиями;

· возможностью максимального учета всех факторов, определяющих решение той или иной проблемы;

· широким участием всех исполнителей в реализации намеченного комплекса целей.

Конец работы -

Эта тема принадлежит разделу:

Управление организацией

Республики беларусь.. в с загорец.. доцент кафедры государственного управления экономическими системами..

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ:

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

| Твитнуть |

Все темы данного раздела:

Минск 2010

Курс лекций разработан для специальности 1-26 05 01 «Государственное строительство» дистанционной формы обучения.

Рассмотрен и рекомендован к утверждению на

Основные положения

Управление и руководство. Управление организацией как процесс - это целенаправленное воздействие субъекта управления на объекты, отношения и связи, образующие организацию, на социа

Основные положения

Этапы развития управления. Наука и практика управления прошли в своем развитии несколько этапов. Периодизация развития управления по-разному рассматривается в различных научных ист

Сравнение старой и современной организации

Старая организация

Современная организация

Малое количество крупных организаций, отсутствие гигантских организаций

Сопоставление характеристик организации

Классическая организация

Организация «системы-4»

1. Процесс руководства не включает доверия и ответственности руково

Основные положения

Сущность организации. Современное управление категорию «организация» интерпретирует следующим образом.

Организация –это процесс, в результате кот

Принципы делегирования полномочий

Делегирование полномочий– это наделение правами и обязанностями какого-либо должностного лица, исходящее от вышестоящего руководителя

Основные положения

Миссия. Идея построения организации невозможна без четкого определения и постановки миссии, целей, задач и принципов. Они отражают не только организационное функционирование в цело

Принципы управления

Принципы управления– основополагающие идеи и положения осуществления управленческой деятельности

Любая совместная деятельность лю

Основные положения

Сущность.Организационная структура является одним из важнейших элементов управления организацией. Будучи по своему содержанию пространственной конструкцией, она обеспечивает

Бюрократические структуры

Бюрократические организационные структуры отличаются устойчивостью, предсказуемостью, высокой степенью формализации и явно выраженными уровнями управления

Адаптивные структуры

Адаптивные организационные структуры управления–высокомобильные, подвижные организационные конфигурации, главным свойством которых является быстрая реакция на изменения вн

Основные положения

Модель функции планирования.Любая человеческая деятельность основана на реализации важнейшего свойства человека – целеполагания, т. е. его способности осознанно формулировать цели

Методы планирования

Методы планирования– это способы или приемы реализации функции планирования, основанные на применении специально разработанных инструментов – экономико-математического, но

Планирование и прогнозирование

Прогнозированиесостоит в выявлении и в научном предвидении объективных тенденций развития той или иной системы, явления, процесса

Что такое мотивация?

Мотивациякак функция управления организацией означает систему действий по активизации персонала для достижения заданных целей

Из данного определе

Основные положения

Сущность и необходимость контроля. Контроль является неотъемлемым атрибутом функционирования любой социальной системы.

Контроль– процесс, обеспеч

Формы контроля. Как правило, во временном измерении контроль выражается в трех формах: предварительный, текущий и заключительный

Предварительный контроль осуществляется до фактического начала какой-либо деятельности. По своему содержанию он означает оценку соответствия поставленных целей и возможностей их до

Ситуация 1

Известно, что по направленности контроль бывает внутренним и внешним. Внутренний контроль осуществляется силами самой организации, в то время как внешний проводится или вышестоящими уровнями управл

Основные положения

Природа информации. Информация в современной управленческой деятельности имеет чрезвычайно большое значение. Во-первых, она является непосредственным ресурсом, обеспечивающим приня

Организация выступления

1. Никакие, однако, информационные технологии, компьютеры, факсы, мобильные телефоны, телеконференции не решают коммуникационных проблем. Это лишь средства коммуникационного процесса между людьми,

Интеллект как элемент системы управления организацией

Интеллект (от лат. intellectus – познание, понимание, рассудок), способность мышления, рационального познания. Основой современного управления является интеллектуальный потенциал работников и руков

Важнейшие вехи развития социального интеллекта

№

п/п

Результаты, достижения

Период, год

«Вестовицкая кость с зарубками» (счеты)

30 тыс. л.

Интеллектуальные управленческие решения

Именно знания, облеченные в информацию, являются основой интеллектуального решения. Интеллектуальное управленческое решение отличается от других решений следующими особенностями.

1. Такое

Алгоритм управления знаниями

Знания представляют собой слова, факты, примеры, события, правила, гипотезы или модели, которые расширяют понимание процессов и явлений и возможности их практического использования в определенной

Алгоритм управления знаниями

Этап алгоритма

Сущность этапа (основная цель)

1. Нахождение

Определить, где находятся и какие знания необ

Персонал организации

Персонал организации –трудовые ресурсы, непосредственно участвующие в организационно оформленной коллективной трудовой деятельности

Таким обра

Аппарат управления < персонал < трудовые ресурсы < человеческие ресурсы

Графически такое соотношение изображено на рис. 11.1.

Профессия и должность

Под профессиейпонимают комплекс теоретических знаний и практических навыков, приобретенных человеком в результате специальной подготовки и опыта работы в данной области, п

Трудовой потенциал

Трудовой потенциал работника– его возможная трудовая, т. е. ресурсная дееспособность для реализации организационных целей

Кадровая политика

Кадровая политика– совокупность основополагающих принципов работы с кадрами, определяющих системообразующие направления работы служб управления персоналом организации

Организация управленческого труда

Понятия и категории:

Особенности управленческого труда. Основные элементы культуры управленческого труда. Принципы и задачи научной организации труда руководителя. Задачи

Особенности управленческого труда

Управленческий трудявляется особой формой общественно организованного труда социальной группы, который выполняется на основе навыков или знаний и результаты которого нацел

Управленческая культура

Управленческая культура – совокупность интеллектуальных, социально-психологических, организа-ционно-технических условий, ценностей и традиций, а также профессиональ

Основные положения

Стиль как управленческая категория.Изначально понятие «стиль» употреблялось в области искусства и литературы и означало стержень для писания на восковой дощечке. В дальнейшем под э

Особенности стилей руководства

(согласно поведенческой концепции)

Характеристики

Автократический

Демократический

Либеральный

Экономические методы

Экономические методы управления заключаются в целенаправленном воздействии на экономические интересы участников управленческих отношений

Нормативно-правовые методы

Сущность нормативно-правовых методов состоит в применении правовых норм и актов нормативно-регулируемого характера

Сфера деятельности этой гру

Социально-психологические методы

Социально-психологические методы управления в организации -это совокупность психологических приемов воздействия на систему потребностей и интересов ее работников, проявляю

Особенности управленческого решения

Управленческое решение– административно-правовой акт, основный на властных полномочиях и содержащий формулировку цели действия, а также программу ее реализации для

Сущность организационной культуры

В каждой организации существует набор различных внутренних принципов и норм поведения, общения друг с другом членов организации, субординации между ними, основных ценностей, разделяемых большинство

Виды организационных культур

Основными характеристиками организационной культуры является ее сила, или мера устойчивости, и вид, по которому проводится их классификация. Сила культуры зависит от количества ценностей, присущих

Культура власти, роли, задачи и личности

Культура властиопирается на личность руководителя и его ближайшее окружение, в руках которых сосредоточены важнейшие ресурсы организации. Главным в такой культуре является достижен

Тяготеющие виды культур

Проявления культуры

Власти

Роли

Задачи

Процесс

кооперации

Факторы, определяющие культуру организации

Поскольку культура организации является специфической частью общей национальной культуры, то последняя оказывает на формирование культуры организаций решающее воздействие. Господствующие в той или

Дифференциация организационной культуры

Кроме общей культуры организации в крупных организациях складываются частные культуры ее подразделений и уровней управления или субкультуры. Дифференциация организационной культуры обусловлена разд

Сущность организационных конфликтов

Конфликт– это противостояние интересов, выраженных в идеях, ценностях, целях, и основанных на применении морально-психологических, социальных, экономических, физических и

Основные положения

Необходимость оценки.Для чего необходима оценка эффективности труда руководителя? Чем определяются возможности такой оценки и в чем ее основные функции? Ответы на эти вопросы не ме

Лист оценки качеств руководителя

Фамилия, имя, отчество ______________________________________

№

п/п

Наименование качеств

(примерных)

Оценка экспертов

С

Основные положения

Большое теоретическое и практическое значение имеют выявление и реализация основных тенденций изменения организации управления в XXI веке. В целом эти тенденции можно охарактеризовать как переход о

Традиционная и новая организации

Принципы построения

Традиционная модель

Модель XXI века

Соотношение звеньев и уровней

Иерарх

Организации с «внутренними рынками»

Организации с «внутренними рынками» ориентированы на экономическую самодостаточность внутренних подразделений и доминирование экономических методов управле

Ситуация 1

Интеллектуальная и бюрократическая организация являются антиподами. Первый тип строится на свободе действий и выбора в рамках поставленной цели, отсутствии ограничений в пространстве и во времени (

Ситуация 2

В середине ХХ века (до 1990 г.) производство кинопродукции осуществлялось мощными вертикально-интегрированными организациями. Они имели большой штат, многочисленные декорации, съемочные площадки. В

Основная

1. Брасс, А. А. Менеджмент: основные понятия, виды, функции: пособие для подготовки к экзаменам / А. А. Брасс. – Минск: Современная школа, 2006. –368 с.

2. Дафт, Д. Л. Менеджмент / Д. Л. Д

Дополнительная

6. Адаир, Д. Искусство управлять людьми и самим собой / Д. Адаир – М.: Эксмо, 2006. – 656 с.

7. Балашов, А. П. Основы менеджмента / А.П. Балашов – М.: Вузовский учебник, 2009. – 288 с.

Сегодня социология организаций - одна из наиболее развитых частных социологических теорий. В то же время она не является целостной и монолитной дисциплиной - это динамично развивающаяся многомодельная дисциплина, для представителей которой характерны плюрализм мнений и постоянная полемика. Именно полемика во многом является источником динамичного развития данной дисциплины.

В соответствии с этим предпринимаемый анализ социологии организаций (как науки) и организации (как объекта ее изучения) ведется с позиций признания допустимости и даже необходимости теоретического и методологического плюрализма (во вся ком случае, применительно к этой области знания) и широкого использования положений ситуационной методологии. Под ситуационной методологией мы понимаем такой подход к изучению организаций, в котором отрицается возможность получения однозначного или универсального управленческого подхода, одной универсальной теоретической модели для ответа на вопросы, возникающие относительно природы, способов функционирования и развития организаций.

Социолог Г. Шерман одним из первых сформулирол принципы ситуационного подхода. Он утверждал, что нет и не может быть универсальной структуры, способа, стиля руководства и управления, единых принципов строения и развития организации. Организация - это специфический социальный объект, выступающий одновременно коллективным участником скооперированной деятельности. Организация - целевой, жестко структурированный социальный институт, обеспечивающий соединение разнородных и разнонаправленных деятельностей в единый процесс во имя достижения неких общих целей.

Особенность организации как специфического социального объекта, изучаемого социологией, по нашему мнению, в том, что она в наиболее концентрированном виде фокусирует некоторые базовые социальные процессы и некоторые важнейшие проблемы, изучаемые социологией. Интерес к исследованию организаций со стороны социологии обусловлен их социальной природой в сочетании с важной ролью, которую организации выполняют в обществе.

Существуют разные классификации организаций: по форме собственности; типу реализуемой цели и характеру выполняемой деятельности; возможности сотрудников влиять на организационные цели; масштабу влияния; типу и степени жесткости организационных структур и степени формализации отношений; числу выполняемых функций; типу внешней среды и способу взаимодействия с ней. По разным основаниям организации классифицируют на социетальные и локальные; скалярные (жестко структурированные) и латеральные (менее жестко структурированные); административные и общественные; деловые и благотворительные; частные, акционерные, кооперативные, государственные и общественные. Несмотря на существенные различия, все они имеют ряд общих черт и могут быть рассмотрены в качестве объекта изучения социологии организаций. Каковы же эти общие черты?

Организация и социальный порядок. Основанием для возникновения организации является потребность в осуществлении людьми совместной кооперированной деятельности, достижении неких общих целей. Необходимым условием функционирования организации как социального образования, возникающего для обеспечения коллективной деятельности, является соединение разнородной деятельности в единый процесс, синхронизация их усилий во имя достижения общих целей. Это, в свою очередь, предполагает установление определенного социального порядка: во-первых, изначальное ограничение свободы, автономии и активности каждого участника деятельности; во-вторых, установление определенных правил, регулирующих взаимодействие и создающих поле для стандартизации и воспроизводства этих отношений, - обеспечение предсказуемости и скоординированности действий. Именно обеспечение и поддержание социального порядка является важнейшей функцией организации.

Это условие предполагает разделение управленческой деятельности любой крупной организации на два принципиально различных вида деятельности: 1) административную - осуществление программирующих и контролирующих функций управления людьми, выполняющими базовую деятельность (целеполагание, планирование, координация, контроль); 2) функциональную (а позже менеджерскую) - создание условий для осуществления управления, функционирования и развития организации.

Необходимость такого разделения вызвана дифференциацией и усложнением базовой деятельности организации. Появление функциональных специалистов предполагает выделение нескольких узких направлений узкоспециализированной деятельности и переход от управления людьми к организации деятельностями, примерами которых могут быть техническая, финансовая, маркетинговая, кадровая и другие виды деятельности в рамках управления. Цель менеджерской деятельности - создание условий для нормального осуществления базовой работы, развитие организации. Возникнув первоначально как вспомогательная функция, в помощь администраторам, эта деятельность становится ключевой в современных системах управления. Именно с ее развитием связан тезис, что по мере усложнения организаций деятельность узких вспомогательных специалистов играет все большую роль в управлении, в то время как роль высших администраторов становится все более символической. Проблема необходимости разделения этих двух принципиально различающихся видов управленческой деятельности достаточно подробно была обоснована в работах Ф. Тейлора и А. Файоля, в которых отражены разные способы соединения этих деятельностей в различных типах организационных структур.

Элементы внутренней структуры организации. Один из важнейших элементов внутренней среды и внутренних ситуационных переменных организации - организационные цели. Особую роль целей в формировании организационной структуры и функционировании организации отмечают практически все специалисты по организации управления Так, А. Файоль, давая определение социальной составляющей процесса организации, связывает этот процесс именно с формированием структур управления под цель..

Под целями организации обычно понимается идеальный образ желаемого будущего или планируемый результат. Проблема целеполагания активно разрабатывается организационной и управленческой теорией. Управление современной организации предполагает наличие не одной цели, а их разветвленной системы, при этом работа с целями - особая область деятельности управленца, который занимается выбором приоритетных целей и их уравновешиванием в терминах «результат - цена». Именно оценка результатов реализации широкого перечня целей сегодня часто рассматривается как основной способ оценки эффективности организации.

П. Друкер, один из авторов популярной концепции «управления по целям», применительно к деловой коммерческой организации выделяет следующий примерный набор целей, ориентированных на реализацию в разных областях:

. определение секторов рынка, с которыми организация работает;

. цели, связанные с отношением к нововведениям и областям нововведений;

. обеспечение продуктивности организации;

. обеспечение определенного уровня производительности;

. обеспечение материальных и финансовых ресурсов;

. достижение определенного уровня прибыли;

. развитие эффективности системы управления и развитие самих менеджеров;

. обеспечение признания организации со стороны внешнего окружения.

Оценивая функцию целей, Друкер связывает с их существованием возможность решения ряда управленческих проблем:

. оценка и интерпретация широкого спектра общественных явлений;

. проверка истинности теоретических представлений, латентно заложенных в целях;

. оценка и предсказание поведения людей, групп и других организаций;

. оценка значимости тех или иных целей уже в процессе принятия решения.

Другим важным компонентом внутренней среды, тесно связанным с понятием цели, является стратегия. Эта ситуационная переменная внутренней среды, интегрирующая осмысленную логику организационного развития. Под стратегией обычно понимается разновидность долгосрочного плана развития организации, ориентированного на перспективы взаимоотношений с внешней средой с учетом реальных и потенциальных возможностей организации. Стратегия включает перечень долгосрочных целей, краткосрочных и вспомогательных целей, способы распределения и пользования ресурсами, правила, регулирующие взаимоотношения персонала и осуществление деятельности. Стратегия всегда возникает по поводу и в связи с изменением состояния внешней среды и учитывает актуальные и потенциальные возможности организации.

В значительной мере определяя логику развития организации, стратегия в то же время влияет на формирование организационной структуры. Именно стратегический выбор, осуществляемый менеджером, предопределяет многие объективные факторы (размер, технологию, меру зависимости от других организаций, влияющих на формирование организационной структуры). При этом ранее сделанный стратегический выбор во многом ограничивает последующие выборы.

Американские социологи А. Чемдлер и Г. Даймс, анализируя логику формирования структуры американских (а затем европейских) коммерческих организаций, показали, что каждому из двух выделенных ими типов противоположных стратегий (оборонительная и позитивная) развития организации соответствует свой тип организационной структуры. Так называемая оборонительная стратегия, ориентированная на удержание и укрепление уже завоеванных ранее фирмой позиций на рынке и предполагавшая ее развитие посредством слияния с организациями- поставщиками и продавцами, приводила к созданию централизованной функционально-разделенной структуры. Позитивная стратегия, связанная с активным поиском новых рынков и созданием новых направлений деятельности (диверсификация), приводила к формированию децентрализованной (так называемой дивизионной) структуры.

Третий важный компонент внутренней среды организации и одновременно ситуационная переменная - технология, один из мощных факторов, определяющих состояние структуры организации. В узкой трактовке технология, - это совокупность средств деятельности (обору-дование, инфраструктура, инструменты, технические знания и навыки персонала), позволяющая обеспечить переработку сырья в конечный продукт (услугу) с заданными свойствами.

Более широкая трактовка технологии рассматривает ее как алгоритм любой деятельности, обеспечивающей достижение запланированного результата. Такой подход позволяет применить это понятие к процессам переработки информации и процессам управления.

Впервые проблема влияния технологии в ее традиционном понимании на социальные отношения (социальную организацию) и структуру организации исследована в работах представителей социотехнического подхода в социологии организации - Дж. Вудворд, Р. Дабина, А. Раиса, Э.Триста, Н.И.Лапина, В.Г. Подмаркова, О.И. Шкаратана. Эти специалисты указали, во-первых, на то, что технико-технологический компонент организации формирует относительно самостоятельную подсистему регуляции поведения людей, сосуществующую с подсистемой социальной регуляции, а во-вторых, на то, что эта подсистема, особенно в производственных организациях, во многом предопределяет и ограничивает ряд черт собственно социальной организации.

Все элементы внутренней среды организации взаимосвязаны и взаимообусловлены. Но следует помнить, что они предопределены целью, которая, в свою очередь, продиктована положением социальной организации во внешней среде (социуме).

Литература

Андреев Ю.П., Коржевская Н.М., Костина Н.Б. Социальные институты: содержание, функции, структура. - Свердловск, 1980.

Гвиашвилия Д.М. Организация и управление. - М., 1998.

Голод С.И. Семья и брак: Историко-социологический анализ. - Спб., 1998.

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. В 3 т. - Т. 3. Социальные институты и процессы. - М., 2000.

Катц Д. Социальная психология организаций. - Киев, 1993.

Лейман И.И. Наука как социальный институт. - Л., 1981.

Мильнер Б.З. Теория организаций. - М., 1998.

Социология организаций: Словарь-справочник. - М., 1996.

Фролов С.С. Социология. - М., 2000.

Контрольные вопросы и проблемные задания

1. В каком случае деятельность социального института считается функциональной?

2. От чего зависит количество и содержание функций социального института?

3. Являются ли политические партии социальной организацией?

4. Какова роль общественных движений в России?

5. Какие цели заложены в основу деятельности политических партий и общественных движений? Приведите примеры.

6. Какие задачи сегодня должны решать профсоюзные организации?

7. Подумайте, в чем состоит сегодня дисфункций таких социальных институтов как семья и образование. Приведите примеры, известные Вам по личному опыту.

8. В России при сохранении бесплатного образования очень многим приходится платить за учебу. Как нужно интерпретировать это явление - как функцию или дисфункцию института образования?

9. Как вы думаете, почему называются социальными институтами следующие явления:

- институт английских дворецких,

- институт опекунства,

- институт частного образования

1. Какие из приведенных определений характеризуют следующие понятия:

1) «социальный институт»

2) «институционализация»

3) «институционализационный кризис»

A. Закрепление социальных норм, правил, статусов и ролей.

Б. Совокупность норм и учреждений, регулирующих определенную сферу общественных отношений.

B. Переходное состояние надындивидуального объединения, перелом в осуществлении ролевой системы.

2. Чем отличается социальный институт от социальной группы?

а) объединяет индивидов по их интересам и ценностям

б) способствует взаимодействию людей

в) имеет устойчивый комплекс формальных и неформальных правил

3. Какое условие является гарантией эффективного функционирования социального института?

а) принятие нужных законов высшим законодательным органом страны

б) признание большинством населения норм и правил поведения

в) открытие представительств института во всех регионах страны

4. К универсальным функциям социальных институтов следует отнести:

а) распределение материальных благ

б) воспроизводство населения

в) социализация новых поколений

5. Какое определение наиболее подходит к понятию «Социальная организация»:

а) объединение людей по интересам

б) совместная защита жизненно важных прав

в) обеспечение совместных деятельности для достижения общих целей

6. Какое условие является необходимым для эффективной деятельности организации?

а) ограничение автономии каждого участника деятельности

б) расширение сферы влияния организации

в) принятие новых членов в организацию

7. Как должны соотноситься между собой цели и внутренняя структура организации?

а) они должны соответствовать друг другу

в) цели должны опережать изменение внутренней структуры

в) они существуют независимо друг от друга

8. Что следует отнести к целям деятельности социальной организации?

а) улучшение жизни людей

б) ликвидация экономического кризиса

в) идеальный образ желаемых результатов

Подготовлено ВНИИДАД

Методические рекомендации

«Определение организаций-источников комплектования государственных и муниципальных архивов»

Определение организаций-источников комплектования государственных и муниципальных архивов. Методические рекомендации / Росархив, ВНИИДАД. - М., 2012. - 39 с.

Методические рекомендации раскрывают: принципы и критерии определения организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов; этапы работы по их определению; примерную форму Списка организаций-источников комплектования государственного, муниципального архива; Примерную классификационную схему построения данного Списка.

Составители: М.П. Жукова (руководитель темы, отв. исполнитель), Е.В. Макаров, Е.Р. Симонова (ВНИИДАД); Т.А. Мещерина, Б.В. Альбрехт (Росархив); Е.А. Козлова, О.В. Олейников (ГА РФ).

1. Общие положения

1.1. В соответствии с положениями Федерального закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» Архивный фонд Российской Федерации постоянно пополняется документами, образующимися в процессе деятельности организаций разных сфер деятельности и форм собственности.

Государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, в процессе деятельности которых образуются документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы, подлежащие приему на хранение в государственные и муниципальные архивы, выступают источниками комплектования государственных, муниципальных архивов архивными документами.

Сложившаяся в настоящее время система организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов закреплена в Списках организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов.

1.2. Правовой основой определения организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов являются законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты об архивном деле, а также нормативные акты, определяющие систему управления, ее функционирование, цели и задачи организаций, процесс документирования их деятельности ().

1.4. Задачи:

усовершенствовать работу по определению организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов на всех этапах ее проведения, раскрыв положения «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (М., 2007);

разработать современную Примерную классификационную схему построения Списков организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов.

1.5. Методические рекомендации состоят: из общих положений; четырех разделов, последовательно раскрывающих процесс определения организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов, составление, рассмотрение, утверждение Списков организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов; трех приложений, содержащих: список источников, форму Списка организаций-источников комплектования государственного, муниципального архива, Примерную классификационную схему его построения.

2. Принципы и критерии определения организаций - источников комплектования

государственных и муниципальных архивов

2.1. Определение организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов осуществляется на основе общенаучных принципов историзма, системности, целостности.

2.2. «Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (М., 2007) в п. 4.2.1 указали основные критерии определения организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов: функционально-целевое назначение организации и полнота отражения информации о деятельности организации в фондах других организаций.

Государственные органы, органы местного самоуправления отнесены к числу источников комплектования государственных, муниципальных архивов, так как они осуществляют функции руководства, организации, контроля в установленной сфере деятельности. В их фондах концентрируется информация (документы) других организаций.

Организации, действующие на территории Российской Федерации различаются:

по роду деятельности (предприятия, учреждения, общественные объединения граждан);

по видам собственности и полномочиям по распоряжению имуществом (государственные, муниципальные, частные);

по подчиненности (федеральные, субъектов Российской Федерации, муниципальные);

по целям деятельности, организационно-правовой форме (коммерческие (хозяйственные товарищества и общества, кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия), некоммерческие (потребительские кооперативы, общественные или религиозные организации, благотворительные или иные фонды, партнерства, учреждения, ассоциации, союзы).

Организации могут быть отнесены к числу источников комплектования государственных, муниципальных архивов.

Организации, образующие в процессе деятельности наиболее ценные комплексы документов, отражающие основные (профильные) функции в ведомстве или являющиеся ведущими (головными) в определенной сфере деятельности (отрасли), информация которых повторяется в других организациях в минимальном объёме, относятся к числу источников комплектования государственных, муниципальных архивов.

2.3. При определении организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов рекомендуется учитывать также:

особую роль организации (масштаб деятельности; новизну деятельности; участие в международных, государственных, региональных программах; экстремальные условия работы; заслуги - награды, премии, общественное признание; стабильность существования и др., а также историческую преемственность приема ее документов в архив);

место организации среди других организаций в зоне комплектования государственного, муниципального архива, в том числе, градообразующие организации и наиболее типичные для данной территории организации.

При отнесении негосударственных организаций к числу источников комплектования государственных, муниципальных архивов, наряду с указанными выше, принимается во внимание: преемственность профиля деятельности государственной организации-предшественника (при ее наличии); многопрофильность деятельности; состав учредителей; является ли она объединением организаций (корпорации, ассоциации и др.); постановка работы с документами; применение в организации четкого порядка снятия грифа «коммерческой тайны».

При отнесении общественных объединений к числу источников комплектования государственных, муниципальных архивов, наряду с указанными выше, принимается во внимание: известность среди населения; количество членов; полнота документирования деятельности.

2.4. Организации-источники комплектования государственных, муниципальных архивов делятся на две группы: организации-источники комплектования полного приема и организации-источники комплектования выборочного приема документов (группового или повидового).

Под формой приема документов понимается состав документов, поступающих в архив от организаций-источников комплектования. Организации-источники комплектования полного приема передают на хранение в государственные, муниципальные архивы после проведения экспертизы ценности полный комплекс документов постоянного срока хранения. Организации-источники комплектования группового выборочного приема передают на хранение в государственные, муниципальные архивы полный комплекс документов постоянного срока хранения от отдельных организаций из всей их группы. Организации-источники комплектования повидового выборочного приема передают на хранение в государственные, муниципальные архивы только отдельные виды документов постоянного срока хранения.

Объем выборочной совокупности (организаций или документов) определяется каждым архивом с учетом: количества и однородности организаций определенного вида; ценности и однородности определенных видов документов.

3. Этапы работы по определению

организаций-источников комплектования

3.1. Определение организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов осуществляется в три этапа:

подготовительный (выявление организаций, находящихся в зоне комплектования государственного, муниципального архива, и определение тех из них, которые могут быть подвергнуты анализу для отнесения к числу источников комплектования, а также уточнения выявленных ранее);

основной (всестороннее изучение организаций (их документов), которые могут быть отнесены к числу источников комплектования; подготовка комплекса (пакета) документов для включения организаций в Список);

заключительный (принятие решения о включении организации в число источников комплектования государственного, муниципального архива и о форме приема ее документов).

3.1.1. На первом этапе работы проводится выявление новых организаций, находящихся в зоне комплектования соответствующего архива, по реестрам органов государственной регистрации юридических лиц, Статистическому регистру хозяйствующих субъектов.

В случае возникновения трудностей доступа к реестрам следует обращаться к органам государственной власти, органам местного самоуправления, имеющим право бесплатного получения информации из реестров, документируя запросы и контролируя ответы на них.

Кроме того, следует использовать законы и иные нормативные правовые акты, содержащие сведения по вопросам структуры управления, а также имеющиеся перечни документов, образующихся в процессе деятельности федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им организаций, с указанием сроков хранения, которые построены с учетом отнесения организаций ведомства к числу источников комплектования.

При выявлении организаций дополнительно можно привлекать информацию СМИ, рекламу, листовки, брошюры и др.

На первом этапе работы проводится анализ организаций, действовавших ранее, но не включенных в Списки по каким-либо причинам, а также организаций, проявивших инициативу по их включению в Списки. Большую помощь в выявлении организаций может оказать сотрудничество государственных и муниципальных архивов.

Изучение уставных (учредительных) документов организации уже на первой стадии работы позволяет установить: юридическую самостоятельность организации; организационно-правовую форму; форму собственности; профиль деятельности; масштаб деятельности; подведомственность; юридический адрес.

На стадии выявления проводится классификация организаций: по принадлежности к определенному ведомству или отрасли деятельности, по организационно-правовой форме, по форме собственности (государственная, муниципальная, частная). В результате определяется: количество однородных (аналогичных) организаций, находящихся в зоне комплектования соответствующего архива, как в составе определенных ведомств, так и в целом с учетом негосударственных организаций; разделение организаций на производственные и непроизводственные, осуществляющие определенные виды деятельности; разделение общественных объединений на общественно-политические партии, общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения, организации общественного самоуправления, затем - по разным целям создания и разного уровня (общероссийские, межрегиональные, региональные, местные общественные объединения).

Из каждой классификационной группы выбираются организации для дальнейшего анализа. Такие организации включаются в рабочий Перечень организаций для определения источников комплектования соответствующего архива, используемый на втором этапе работы.

Уточняется наличие негосударственных организаций, созданных на базе государственных, являвшихся ранее источниками комплектования государственных архивов. Такие негосударственные организации включаются в Списки источников комплектования соответствующего архива (без заключения договора) и находятся в нем до момента передачи архиву документов государственной организации-предшественника.

3.1.2. Организации, включенные в рабочий Перечень, подвергаются всестороннему анализу специалистами соответствующего архива при консультации с работниками организаций.

Государственные организации, включаемые в данный Список, определяет государственный архив, письменно согласуя с ними организационные аспекты работы.

В негосударственную организацию, общественное объединение направляется письмо с предложением о сотрудничестве в области делопроизводства и архивного дела и включении в Список организаций-источников комплектования государственного, муниципального архива.

В случае положительного письменного ответа негосударственной организации, общественного объединения на предложение о включении в Список организаций-источников комплектования государственного, муниципального архива готовится проект соответствующего договора. С негосударственными организациями, общественными объединениями, в которых архив особенно заинтересован как в источниках комплектования, но пока согласия организации, объединения на это нет, рекомендуется заключать договор о сотрудничестве. Это позволит наблюдать за сохранностью документов организации и воздействовать на принятие организацией, объединением решения о передаче документов в государственный, муниципальный архив.

Непосредственно в организации на втором этапе работы подвергается анализу весь комплекс нормативных, распорядительных, организационных документов уточняются функции организации, ее структура, наличие вышестоящих и подчиненных (подведомственных) организаций.

Осуществляется ознакомление с постановкой делопроизводства для установления полноты и качества документирования деятельности. Анализ инструкций по делопроизводству, номенклатур дел позволит раскрыть состав образующихся в организации документов.

На основе данного изучения уточняется функционально-целевое назначение организаций и возможное повторение информации в других организациях (или других организаций в ней).

Более детальное изучение организаций проводится в соответствии с положениями п. 2.3.

В результате составляется Экспертное заключение, справка об организации как источнике комплектования государственного, муниципального архива.

В Экспертном заключении, справке указывается:

полное и сокращенное наименование организации, организационно-правовая форма (по учредительным документам);

место нахождения организации и почтовый адрес по месту государственной регистрации; для общественного объединения указывается место нахождения постоянно действующего органа;

название, дата, номер правового акта об образовании организации; является ли она правопреемником другой организации (название и подчиненность организации-предшественника);

подчиненность (подведомственность) организации; учредители; наличие филиалов, представительств;

юридический статус, наличие самостоятельного баланса, расчетного счета, штатного расписания, печати;

форма собственности (при наличии - доля государственной собственности в негосударственной организации);

функционально-целевое назначение организации (профиль деятельности), структура организации, место в ведомстве (при его наличии) и в экономической, социальной, культурной, общественно-политической жизни региона, масштаб деятельности;

виды (группы) документов, образующиеся в деятельности организации (управленческие, научно-технические, аудиовизуальные, электронные документы, документы по личному составу); полнота состава документов;

виды документов, дублирующиеся в других организациях (вышестоящих органах, органах исполнительной власти, других организациях);

состояние делопроизводства и архивного дела в организации;

вывод о целесообразности включения организации в Список организаций-источников комплектования с указанием рекомендуемой формы приема (полная или выборочная).

К Экспертному заключению, справке прилагаются копии уставных, учредительных документов организации.

Экспертное заключение, справка согласовывается грифом «согласовано» с организацией и оформляется на общем бланке государственного архива, органа местного самоуправления, муниципального архива. Экспертное заключение, справка подписывается руководителем архива, исполнителем (в государственном архиве также начальником отдела комплектования).

К Экспертному заключению, справке о включении негосударственной организации, общественного объединения в Списки организаций-источников комплектования прилагается проект договора об их включении в состав источников комплектования соответствующего архива, завизированный руководителем организации, объединения.

Экспертное заключение, справка составляется в трех экземплярах (1-й будет помещен в наблюдательное дело, 2-ой будет прилагаться к протоколу ЭПК (ЦЭПК), 3-й затем будет направлен в организацию вместе с выпиской из протокола ЭПК (ЦЭПК).

Работа с организациями, проявившими инициативу по включению в Списки источников комплектования проводится аналогично указанному выше.

3.1.2.1. Для определения формы приема документов организации (полной или выборочной) Экспертное заключение, справка о конкретной организации, как правило, сопоставляется с уже имеющимися в архиве Списками организаций-источников комплектования на предмет наличия аналогичных (однородных) организаций.

Особое внимание обращается на применение выборочного приема. При наличии в зоне комплектования архива достаточно большого количества однородных (аналогичных) организаций может применяться групповой выборочный прием, т.е. прием документов нескольких организаций, другие же остаются в рабочем Перечне организаций на случай возможной замены. Повидовой выборочный прием применяется, как правило, в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства, промышленного производства, строительства, коммерческим банкам и др. после изучения документов, образующихся в установленной (профильной) сфере деятельности. Рекомендуется указывать в Экспертном заключении, справке основные виды (группы) документов, которые попадут в повидовую выборку. Следует иметь в виду, что на данном этапе конкретный состав документов указывать нецелесообразно, так как в ходе экспертизы и упорядочения документов возможно их увеличение или уменьшение (в силу действия различных факторов, например, отсутствия полноты документирования или снятия грифа «коммерческой тайны»).

3.1.2.2. В число источников комплектования, как правило, включаются юридически самостоятельные организации.

Исключение могут составлять, учитывая предшествующие решения архива в этой области: органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, входящие в состав (структуру) соответствующих администрации, правительства, комитета и т.д.; территориальные отделения общественных объединений; общественные объединения, создаваемые при государственных органах.

Организации, не имеющие юридической самостоятельности, при взаимоотношениях с архивом действуют на основании доверенности головной (основной) организации или государственного органа, органа местного самоуправления.

3.1.2.3. Территориальные органы федеральных органов государственной власти и федеральные организации, иные государственные органы Российской Федерации, расположенные на территории субъекта Российской Федерации, могут включаться в Список организаций-источников комплектования соответствующего архива на основании договора.

3.1.2.4. Вновь созданные или реорганизованные органы государственной власти, органы местного самоуправления включаются в соответствующий Список организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов в обязательном порядке.

3.1.2.5. Проекты договоров негосударственной организации, общественного объединения с государственным, муниципальным архивом фиксируют согласие негосударственной организации, общественного объединения на включение их документов в состав Архивного фонда Российской Федерации с безвозмездной передачей данных документов на постоянное хранение в государственный, муниципальный архив.

В договоры, составленные государственным, муниципальным архивом с негосударственными организациями, в случае необходимости (при увеличении или уменьшении состава передаваемых документов) вносятся дополнения или составляются новые договоры.

В договорах приводится Список видов (групп) документов, подлежащих передаче на постоянное хранение, согласованный сторонами. К договору может быть приложена опись документов, принимаемых в архив, если экспертиза ценности и упорядочение документов уже проведены, с конкретным составом документов постоянного срока хранения.

При этом в договорах оговаривается возможность изменения состава принимаемых документов.

В договорах дополнительно оговариваются:

форма передачи документов негосударственной организации, общественного объединения (безвозмездно);

срок передачи документов (непосредственно после утверждения описи дел или по истечении определенного срока от 1 г. до 5 л. с учетом практического использования документов собственником, отсутствия условий хранения документов, возможности архива на прием документов);

условия в области использования документов, разрешенные законом (право закрытия на определенный срок доступа посторонним лицам без согласия организации, установлении срока использования документов - по истечению 10, 20, 30 и др. лет со времени создания документов или после передачи их в архив, право на первую публикацию и др.);

отсутствие (снятие) грифа «коммерческой тайны»;

порядок упорядочения документов (экспертиза ценности и упорядочение документов проводится организацией или работниками архивов по договору);

вид носителя принимаемых документов;

другие особенности.

Договоры должны быть правильно оформлены и подписаны лицами, имеющими необходимые полномочия. Договоры составляются в двух экземплярах. После принятия решения о включении организации в Список источников комплектования один экземпляр договора включается в наблюдательное дело организации в архиве (при первой передаче документов организации в архив договор включается в дело фонда организации), второй - направляется в организацию.

Регистрация договоров в архиве ведется в валовом порядке в специальном журнале.

3.1.3. Экспертное заключение, справка со всеми приложениями выносятся на рассмотрение: для федеральных архивов - на ЭПК соответствующего архива, затем с сопроводительным письмом на ЦЭПК при Росархиве; для архивов субъектов Российской Федерации - на ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела; для муниципальных архивов - на ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела.

Согласование, утверждение Списков организаций-источников комплектования раскрыты в разделе 5.

4. Составление и ведение

Списка организаций-источников комплектования

государственного и муниципального архива

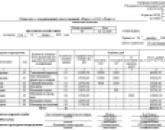

4.1. Списки организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов ведутся по установленной форме (). Списки имеют 7 граф:

графа 1 - порядковый номер (присваивается последовательно по всему Списку);

графа 3 - наименование организации (приводится полное и сокращенное наименование организации по учредительным документам);

графа 4 - форма собственности (указывается государственная - федеральная, субъекта Российской Федерации; муниципальная; частная, в том числе, общественных объединений);

графа 5 - форма приема документов (указывается: полная 1, выборочная повидовая 2.1, выборочная групповая 2.2);

графа 6 - прием научно-технических документов, аудиовизуальных документов (указывается в случае наличия соответствующих документов);

графа 7 - примечание (указываются наименования и даты документов о включении или исключении организации из Списка, например, «исключена» решение ЭПК от 22.10.2005 г. № 7; «включена» договор от 15.05.2007, решение ЭПК от 20.06.2007).

4.2. Организации-источники комплектования государственного, муниципального архива группируются в Списке в соответствии с Примерной классификационной схемой (), в основу которой положен «Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления» ОК 006-2011 (ОКОГУ).

Разделами Примерной классификационной схемы являются: представительные и исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления; органы и организации определенных сфер деятельности; многопрофильные негосударственные организации, общественные объединения.

Каждой организации присваивается порядковый номер по Списку организаций-источников комплектования государственного, муниципального архива и индекс. Индекс состоит из номера раздела, подраздела и порядкового номера организации внутри раздела, подраздела. Негосударственные организации включаются в отраслевые разделы Списка, соответствующие профилю их деятельности, и помещаются в конце раздела. Общественные объединения можно классифицировать в соответствии с положениями п. 3.1.1, затем - по предмету деятельности (). Внутри разделов, подразделов организации располагаются по алфавиту наименований.

В случае необходимости в Примерную классификационную схему могут быть внесены соответствующие изменения.

4.3. В государственных, муниципальных архивах ведутся несколько Списков: Список организаций-источников комплектования; Список организаций-источников комплектования научно-техническими документами; Список организаций-источников комплектования аудиовизуальными документами.

Форма Списков учитывает особенности той или иной документации.

Возможно составление Списка действующих организаций-источников комплектования соответствующих архивов, хранящих документы по личному составу (если организации передают свои документы по личному составу в данный архив).

4.4. Формирование для утверждения нового Списка организаций-источников комплектования государственного, муниципального архива осуществляется на основании уже имеющегося в архиве с учетом изменений в нем.

Вновь включаемые организации вносятся в соответствующие разделы, подразделы Списка организаций-источников комплектования государственного, муниципального архива. При этом заполняются все его графы.

4.5. В случае необходимости внесения изменений в действующие утвержденные Списки организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов заполняется графа «примечание» (см. п. 4.1). При пополнении Списка новыми организациями они вносятся в конец соответствующего раздела, подраздела действующего Списка. При пересмотре Списков для нового утверждения организации расставляются уже в соответствии с алфавитом наименований и заново нумеруются.

4.6. Списки организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов ведутся в традиционной и электронной форме. При использовании электронной формы возможно применение программного комплекса «Учреждения-источники комплектования архива». В каждом архиве программный комплекс адаптируется применительно к конкретным условиям его функционирования.

4.7. Государственный, муниципальный архив может вести Списки возможных источников комплектования. Рекомендуются следующие графы данного Списка: графа 1 - раздел, подраздел Списка организаций-источников комплектования соответствующего архива; графа 2 - наименование организации; графа 3 - краткая характеристика организации (форма собственности, вид деятельности); графа 4 - юридический адрес, телефон; графа 5 - стадия работы (установление контакта; анализ функций организации и ее документов; переговоры; подготовка к рассмотрению вопроса на ЭПК (Экспертного заключения, справки, в случае необходимости - договора, соглашения); графа 6 - принятое решение о включении в Список организаций-источников комплектования государственного, муниципального архива.

5. Порядок рассмотрения и утверждения

Списков организаций-источников комплектования

государственных и муниципальных архивов

5.1. После рассмотрения соответствующими экспертными органами проектов Списков организаций-источников комплектования и снятия в случае необходимости спорных вопросов, принимается решение об их согласовании, которое оформляется письменно. Затем в левой части последнего листа Списка ставится гриф «согласовано» с указанием даты и номера протокола ЭПК. Согласованный Список федерального архива в установленном порядке выносится на рассмотрение ЦЭПК при Росархиве. После согласования в левой части последнего листа Списка ставится еще один гриф «согласовано» и указывается дата и номер протокола ЦЭПК при Росархиве.

В ходе рассмотрения проекта Списка на ЭПК (ЦЭПК) анализу подвергается весь состав организаций, как внесенных в него ранее, так и предложенных впервые. При этом, могут возникнуть предложения: об изменении формы приема документов организации; переносе организации в другой раздел, подраздел Списка; уточнении сведений, приводимых в графе «примечание»; исключении организации из Списка.

5.2. Утверждение Списков организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов осуществляется в установленном порядке соответственно руководителем федерального архива, руководителем государственного архива субъекта Российской Федерации, руководителем органа местного самоуправления, руководителем муниципального архива.

Решение о включении организации в Список организаций-источников комплектования государственного, муниципального архива доводится до сведения руководителя данной организации письменно с приложением выписки из протокола ЭПК (ЦЭПК).

5.3. Изменения в Список организаций-источников комплектования государственного, муниципального архива вносятся Экспертным заключением, справкой, в которых указывается на основании каких законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов произошли те или иные изменения и прилагаемых в случае необходимости других документов (копий устава, положений, приказов, постановлений, решений, определений арбитражного суда и др.).

5.4. Новые организации вносятся в утвержденный Список на основании Экспертного заключения, справки, решения ЭПК (ЦЭПК), для негосударственных организаций, общественных объединений прилагается договор. Согласование вопроса о включении организации в Список организаций-источников комплектования федерального архива проходит два этапа - ЭПК архива и ЦЭПК при Росархиве. Согласование включения организации в Списки архивов субъектов Российской Федерации, муниципальных архивов - один этап - ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела, также имеет место согласование с ЭМК (ЭК) государственного муниципального архива.

Организации исключаются из Списков организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов в случае: ликвидации, реорганизации (без передачи документов правопреемнику) на основании сведений из реестра регистрации юридических лиц и при условии упорядочения и передачи документов в архив; для общественных объединений могут быть использованы сведения не только из реестра регистрации общественных организаций, но и из Списка ликвидированных общественных объединений, не прошедших регистрацию в соответствующих управлениях Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту Российской Федерации; пересмотра ценности образуемых в организации документов путем дополнительного изучения; передачи по акту приема-передачи документов государственной организации-предшественника, хранящихся у негосударственной организации; расторжения договора по инициативе организации (не желающей продолжать сотрудничество с архивом), оформленного в виде письма или по инициативе архива, когда условия договора организацией не выполняются; передачи организации-источника комплектования другому архиву по акту приема-передачи. При этом в Экспертном заключении, справке об исключении организации из Списка указываются основания исключения (даты, номера соответствующих документов), а также место нахождения документов постоянного срока хранения и по личному составу.

5.5. В случае расторжения договора с негосударственной организацией-источником комплектования государственного, муниципального архива в соответствии с законодательством Российской Федерации все, уже принятые в архив документы, возврату не подлежат. Решение о передаче в архив упорядоченных документов, еще находящихся в организации, принимается по соглашению сторон или в судебном порядке.

5.6. Изменение формы приема документов организаций-источников комплектования государственного, муниципального архива возможно по результатам специального изучения их документов или подобных (аналогичных) организаций. Данные изменения принимаются в установленном порядке на основании соответствующего Экспертного заключения, справки. В случае необходимости решение доводится до организации и находит отражение в дополнительных соглашениях к договорам с негосударственными организациями, общественными объединениями.

5.7. Отдельные изменения в Списке организаций-источников комплектования государственного, муниципального архива производятся по решению ЭПК (ЦЭПК) и вносятся в Список в рабочем порядке.

Изменения в Список организаций-источников комплектования государственного, муниципального архива в связи с переименованием организации вносятся объяснительной запиской государственного, муниципального архива, направляемой в ЦЭПК, ЭПК уполномоченного органа субъекта Российской Федерации в области архивного дела.

При реорганизации, ликвидации целого ряда взаимосвязанных организаций, изменения могут быть внесены в Список не отдельно по каждой из них, а списком таких организаций.

Ежегодно итоговая запись Списка организаций-источников комплектования государственного, муниципального архива пересоставляется им по состоянию на 1 января последующего года.

По мере накопления изменений (по мере необходимости) проводится процедура переутверждения Списков организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов, но не реже одного раза в 5 лет.

В связи с изменениями в экономической, социальной, общественной жизни регионов работа по контролю за организациями-источниками комплектования государственных, муниципальных архивов и необходимому уточнению Списков должна вестись постоянно и фиксироваться в текущих планах работы архивов.

5.8. Возможно составление Сводного списка организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов субъекта Российской Федерации путем объединения под одним титульным листом Списков архивов.

5.9. В Списки организаций-источников комплектования государственных, муниципальных архивов ликвидируемые организации не включаются.

При обнаружении бесхозяйных документов, они изучаются и те из них, которые будут отнесены к составу Архивного фонда Российской Федерации, в установленном порядке (по решению суда) передаются в соответствующий архив.

5.10. Государственный, муниципальный архив ведет наблюдательное дело на каждую организацию-источник комплектования. В него рекомендуется включать следующие группы документов:

документы, характеризующие организацию;

документы, характеризующие работу архива организации, постановку делопроизводства в организации.

Документы, характеризующие организацию:

копии нормативных и распорядительных документов о создании организации, изменениях ее наименования и подчиненности, реорганизации и ликвидации;

справки об изменениях в структуре и форме собственности организации;

выписки из протоколов заседаний ЭПК федерального архива, ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела о включении организации в Список организаций-источников комплектования государственного, муниципального архива и об исключении из него; Экспертные заключения, справки.

Документы, характеризующие работу архива организации, постановку делопроизводства в организации:

карточка учета работы с организацией (находится в картотеке);

копии распорядительных документов руководителя организации о назначении ответственного за делопроизводство и архив, о создании и составе экспертной комиссии (ЭК) организации, других распорядительных документов, касающихся архивного дела и делопроизводства организации;

положение об архиве;

положение об ЭК организации;

планы работы ЭК организации;

переписка об изменении номенклатуры дел;

инструкция по делопроизводству (и распорядительный документ о введении ее в действие);

справки, акты, предписания по результатам проверок делопроизводства и архива организации;

акты организации об утратах документов постоянного срока хранения, документов по личному составу, акты о необнаружении документов, пути розыска которых исчерпаны, документы о причинах утраты и мерах по розыску документов (после приема документов организации на постоянное хранение в архив указанные документы помещаются в дело фонда);

переписка с организацией по вопросам ведения делопроизводства и обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации (докладные записки в адрес руководства и вышестоящей организации, протоколы совещаний при руководстве и др.).

В случае необходимости состав документов наблюдательного дела может быть уточнен.

С целью контроля за качеством описей в наблюдательное дело могут помещаться заключения на годовые разделы описей, направляемые на рассмотрение ЭПК федерального архива, ЭПК уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела, и выписки из протоколов заседаний ЭПК с замечаниями к ним.

Наблюдательное дело формируется с момента включения организации в Список организаций-источников комплектования государственного, муниципального архива и ведется до момента исключения организации из него.

Состав документов, помещаемых в наблюдательные дела, периодически пополняется соответствующим комплексом действующих нормативно-методических и других документов.

На обложке наблюдательного дела пишется наименование государственного, муниципального архива, полное и сокращенное наименование организации, номер и индекс организации согласно Списку организаций-источников комплектования государственного, муниципального архива, номер архивного фонда.

В случае изменения таких реквизитов, как номер, наименование организации, обложка наблюдательного дела переоформляется.

При передаче организации-источника комплектования архива в другой архив передается и ее наблюдательное дело.

При исключении организации из числа источников комплектования государственного, муниципального архива ее наблюдательное дело подвергается полной обработке (экспертиза, переплет, нумерация), включается в опись и передается на постоянное хранение в государственный, муниципальный архив (архив архива). При незначительном объеме документов, содержащихся в наблюдательном деле, они включаются в дело фонда соответствующей организации.

Приложение № 1

Список источников

Государственная власть в Российской Федерации, государственная власть в субъекте Российской Федерации, местное самоуправление

1.1. Представительные органы государственной власти и местного самоуправления

1.1.1. Президент Российской Федерации

1.1.2. Федеральное Собрание Российской Федерации

1.1.3. Органы представительной (законодательной) власти субъектов Российской Федерации

1.1.4. Представительные органы муниципальных образований

1.2. Исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления

1.2.1. Правительство Российской Федерации

1.2.2. Правительства (администрации) и аналогичные по организационному уровню и функциям органы власти субъектов Российской Федерации

1.2.3. Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований

1.2.4. Контрольные органы Российской Федерации, субъектов Российской Федерации

1.2.5. Контрольные органы муниципальных образований

1.2.6. Международные органы управления

Судебная власть Российской Федерации (Суд. Прокуратура. Защита прав человека)

2.1. Федеральное министерство

2.2. Уполномоченный по правам человека и ребенка Российской Федерации

2.3. Конституционный суд Российской Федерации, Конституционные суды субъектов Российской Федерации

2.4. Система Федеральных судов общей юрисдикции

2.5. Система арбитражных судов в Российской Федерации

2.6. Система органов прокуратуры Российской Федерации

2.7. Система следственных органов и учреждений

2.8. Система органов Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации

2.9. Мировые судьи

2.10. Негосударственные организации в области адвокатуры

Юстиция

3.1. Федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства

3.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

Охрана правопорядка. Оборона. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Таможенная служба

4.1. Федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства

4.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

4.3. Муниципальные учреждения (управления)

Финансирование. Кредитование. Налогообложение

5.1. Федеральное министерство, федеральные службы, федеральные агентства

5.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

5.3. Органы управления муниципальных образований (районные, городские)

5.4. Банки, фонды (государственные)

5.5. Негосударственные организации

Экономика. Имущество. Региональное развитие. Статистика. Стандартизация [и метрология]

6.1. Федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства

6.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

6.3. Органы управления муниципальных образований (окружные, городские, районные)

6.4. Организации и предприятия

Промышленность. Топливо. Энергетика

7.1. Федеральные министерства, федеральные агентства

7.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

7.3. Предприятия (государственные, муниципальные)

7.4. Негосударственные организации и предприятия

Природные ресурсы. Сельское, лесное, водное, рыбное хозяйство. Землеустройство и землепользование. Охрана окружающей среды и природопользование

8.1. Федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства

8.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

8.3. Органы управления муниципальных районов

8.4. Организации и предприятия (муниципальные)

8.5. Учреждения (государственные, муниципальные)

8.6. Негосударственные организации и предприятия

Строительство. Архитектура. Градостроительство. Жилищно-коммунальное хозяйство

9.1. Федеральное министерство

9.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

9.3. Органы управления муниципальных районов

9.4. Учреждения, предприятия и организации (государственные, муниципальные)

9.5. Негосударственные организации и предприятия

Транспорт. Дорожное хозяйство

10.1. Федеральное министерство, федеральная служба, федеральные агентства

10.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

10.3. Органы управления муниципальных образований (городские, районные)

10.4. Предприятия и организации (муниципальные)

10.5. Негосударственные организации и предприятия

Связь. Радиовещание. Телевидение. Печать

11.1. Федеральные министерства, федеральная служба, федеральные агентства

11.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

11.3. Органы управления муниципальных образований (городские, районные)

11.4. Предприятия и организации (государственные, муниципальные)

11.5. Негосударственные организации и предприятия

Торговля. Регулирование цен. Потребительская кооперация. Материально-техническое снабжение. Сбыт. Защита прав потребителя

12.1. Федеральное министерство, федеральная служба

12.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

12.3. Органы управления муниципальных образований (городские, районные)

12.4. Предприятия и организации (муниципальные)

12.5. Негосударственные организации и предприятия

Высшее, общее среднее и специальное образование

13.1. Федеральное министерство, федеральная служба

13.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

13.3. Органы управления муниципальных образований (окружные, городские, районные)

13.4. Учреждения высшего образования (федеральные, субъектов Российской Федерации)

13.5. Учреждения общего среднего и специального образования (федеральные, субъектов Российской Федерации)

13.6. Муниципальные учреждения общего среднего и специального образования

13.7. Детские дома, интернаты

13.8. Внешкольные учреждения (центры, дворцы, станции и др.)

13.9. Негосударственные учреждения высшего, общего среднего и специального образования

Культура. Искусство. Архивное дело

14.1. Федеральное министерство, федеральное агентство

14.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

14.3. Органы управления муниципальных образований (окружные, городские)

14.4. Учреждения и организации (государственные, муниципальные)

14.5. Негосударственные организации

Наука и научное обслуживание. Информационные ресурсы и технологии

15.1. Федеральное агентство

15.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

15.3. Органы управления муниципальных образований (городские, районные)

15.4. Учреждения, организации, предприятия (государственные, муниципальные)

15.5. Негосударственные организации и предприятия

Здравоохранение и социальное развитие. Труд и занятость населения

16.1. Федеральные министерства, федеральные службы, федеральное агентство

16.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

16.3. Органы управления муниципальных образований (районные, городские)

16.4. Учреждения, организации, предприятия (государственные, муниципальные)

16.5. Негосударственные организации и предприятия

Спорт, туризм и молодежная политика

17.1. Федеральное министерство, федеральное агентство

17.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

17.3. Органы управления муниципальных образований (городские, районные)

17.4. Учреждения, организации, предприятия (государственные, муниципальные)

17.5. Негосударственные организации и предприятия

Национальная политика

18.1. Федеральная служба

18.2. Органы управления субъектов Российской Федерации

18.3. Органы управления муниципальных образований

18.4. Организации (муниципальные)

Социальная защита. Страхование

19.1. Пенсионный фонд Российской Федерации

19.2. Федеральный фонд социального страхования Российской Федерации

19.3. Федеральный фонд медицинского страхования Российской Федерации

19.4. Органы управления субъектов Российской Федерации (соцзащита, страхование)

19.5. Органы управления муниципальных образований (городские, районные)

19.6. Организации и предприятия (государственные, муниципальные)

19.7. Негосударственные организации

Избирательные комиссии

20.1. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации

20.2. Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации

20.3. Окружные избирательные комиссии

20.4. Территориальные избирательные комиссии городов, районов

20.5. Избирательные комиссии муниципальных образований

Общественные объединения

21.1. Общественно-политические партии и движения

21.2. Профсоюзные организации

21.3. Молодежные и детские организации

21.4. Организации ветеранов, инвалидов, правовой и социальной защиты

21.5. Творческие, профессиональные организации

21.6. Национально-культурные, сословные организации

21.7. Благотворительные организации и фонды

21.8. Женские организации

21.9. Добровольные, оборонно-спортивные организации

Конституция Российской Федерации. - М., 1993.

Гражданский кодекс Российской Федерации. - М., 2009.

Трудовой кодекс Российской Федерации. - М., 2009.

Федеральный закон от 19 мая 1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 21. - Ст. 1930 (с изменениями).

Федеральный закон от 11 августа 1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3340 (с изменениями).

Федеральный закон от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 1. - Ст. 1(с изменениями).

Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 3. - Ст. 145 (с изменениями).

Федеральный закон от 12 января 1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 3. - Ст. 148 (с изменениями).